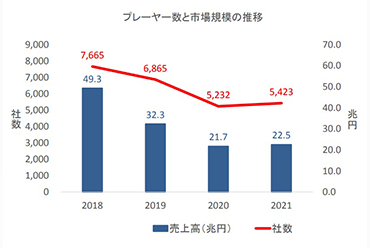

帝国データバンクは2月10日、太陽光関連業者の動向調査結果を発表した。それによると、太陽光関連業者のDI(景気動向指数)は、新型コロナウイルスの感染拡大が始まった2020年2月以降に急落し、2020年4月には28.6を記録。その後、徐々に回復する過程にあり2021年12月には42.7まで上昇している。 太陽光関連業者のDI推移 (出所:帝国データバンク) 固定価格買取制度(FIT)に基づく買取単価は、家庭用が19円/kWhと2012年比でほぼ半減、小規模産業用(10kW以上~50kW未満)は12円/kWhと3分の1まで低下した。太陽光パネルなどの価格下落により、太陽光発電の投資利回りは再生可能エネルギーの採算性の目安とされる10%を確保できているが、利幅は確実に減少しており市場環境は厳しいと分析する。 プレーヤー数と市場規模の推移 (出所:帝国データバンク) 2021年のプレーヤー数は5423社となり、2018年比で29.2%減少した。ただし、前年比では3.7%の増加となる。2021年の市場規模(年毎のプレーヤー数の売上高合計)は22.5兆円となり、2018年比で54.4%の減少だった。こちらも前年比は3.7%増だった。また、2021年の黒字額は5657億円と、2018年比で58.1%の大幅減となった。一方、赤字額は849億円と、2019年の2901億円から減少した。なお、プレーヤー数は毎年変動するが、黒字企業の割合は約65%、赤字企業数は10~15%、不明は20%強になる。 プレーヤー数と損益の推移 (出所:帝国データバンク) 2021年の倒産件数は前年と同じ84件。2015年から増え始め、2017年以降は年間70~90件の高水準が続いている。半期ベースでは、2021年下半期は前期比21.1%増の46件と2018年下期以来の高水準で、今後さらに増加する可能性もあるという。また、2021年の負債総額は前年比240.7%増の816億2800万円と急増した。これは大型倒産が多く発生したのが原因で、負債規模別では負債10億円以上~50億円未満が8件、負債50億円以上が4件と、いずれも過去最多だった。 倒産件数と負債総額の推移 (出所:帝国データバンク) 2006年以降に発生した倒産における負債総額上位20件のうち、8件が2021年に発生した。上位4社は、JCサービス(2021年3月民事再生法、負債約153億4200万円)、テクノシステム(2021年5月任意整理、負債約150億円)、グリーンインフラレンディング(2021年4月破産、負債約128億円)、アンフィニ(2021年9月民事再生、負債約87億円)と、いずれも2021年の案件だった。 負債規模別の推移 (出所:帝国データバンク) 帝国データバンクでは、FITの制度改正により2020年度から小規模産業用は全量買取制度から余剰電力買取制度に移行、大規模産業用(250kW以上)は入札制度が導入されたが、これらの制度変更とプレーヤー数の減少、市場規模の縮小、倒産件数の高止まりの間には、強い相関関係があると指摘する。 その一方、2021年7月のエネルギー基本計画では、2030年の再エネ構成比率が従来の22~24%から36~38%に引き上げられ、カーボンニュートラルが実現する2050年には太陽光と風力の構成比が65~72%に達するとされるなど、太陽光発電は国家戦略で未来の主力電源に位置付けられている。2021年にプレーヤー数と市場規模がわずかでも増加に転じたのは明るい兆しかもしれないと説明している。...

続きを読む

国土交通省は、舗装型太陽光発電を含む道路や都市公園における再生可能エネルギーの導入を促進する。内閣府が2月21日に開催した「第19回 再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース」において、公表した。 同省では、これまで、日当たりなどを考慮しつつ、トンネル坑口付近や無線中継局などの付近に太陽光発電施設を試験的に導入してきた。今後、道路関連施設に設置した太陽光の課題を確認し、設置のための技術指針を検討、策定する。再エネ導入に有効・有用な技術・手法や設置に係る条件が明確となった段階で、道路における再エネ導入目標を検討する。 舗装型太陽光発電の道路上設置については、道の駅や車道での活用を想定し、屋外環境で性能を試験し、課題を確認する。2021年11~12月に道の駅内の道路施設における発電・蓄電技術に関する技術を公募し、舗装型太陽光で4件の応募があった。今後、車道への設置についても公募し、活用可能な技術を踏まえて法制度・技術基準を検討するとしている。 現在、道路管理における電力消費量は年間約3060GWhに達するのに対し、道路における再エネ発電量は年間約13GWhと電力消費量の0.4%程度に過ぎない。また、再エネ発電施設は、太陽光発電が96.4%を占める一方で、道路照明など夜間の電力消費量は年間約1900GWhと推計され、日中発電する太陽光発電とは時間的なミスマッチも指摘される。 舗装型太陽光発電は、その上を車両などが通行するため、道路法などに基づく舗装に関する技術基準を満足することが必須になる。このほか、通常の太陽光発電より効率が悪く費用対効果が低い可能性や、既に埋設されている上下水道管・ガス管・通信ケーブルなどの占用物のメンテナンス工事への対応といった課題がある。 一方、都市公園への太陽光設置については、地方公共団体の実情も考慮し、先行事例の取り組みも参考にしつつ、国営公園を含めた再エネ導入目標の年内策定を目指す。駐車場の上部空間を活用したソーラーガレージも公園施設に含まれることについて周知する。舗装型太陽光発電は、現状でも安全上必要な構造などを有していれば都市公園に設置可能で、今後の設置推進については技術開発の動向などを勘案したうえで対応を検討する。 現在、都市公園の太陽光発電施設は、国営公園では全国17公園中11公園で導入されている。施設全体の発電量は年間約16万kWhで、国が行う公園管理における電力消費の年間約2060万kWhの約0.8%に過ぎない。地方公共団体の都市公園では、照明や時計などに付随する「独立型太陽光」は498団体5422公園で導入、建物屋根などに設置され、複数の施設や用途に使用する「供給型太陽光」は128団体192公園で導入されている。 今後の方向性としては、国営公園は、太陽光設備と再エネ電気の調達により、2030年度をめどにカーボンニュートラルを目指す。地方公共団体の都市公園は、災害発生時に避難所や防災拠点となる防災公園を中心に、再エネ発電施設導入を推進する。公園設置管理制度(Park-PFI)を活用した官民連携による太陽光発電設備の導入も推進する。...

続きを読む

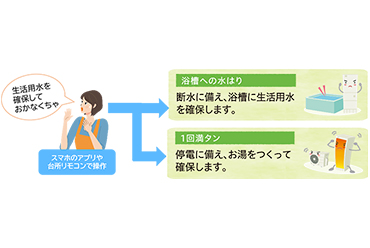

アプリ操作で断水・停電対策が可能に(出所:コロナ) コロナ(新潟県三条市)は2月17日、太陽光発電の余剰電力を沸き上げ運転に有効活用する「ソーラーモードアプリ」を新たに搭載し、災害時の備えとして生活用水の確保を行うレジリエンス機能を強化したエコキュート20機種(一般地仕様:11機種、寒冷地仕様:9機種)を2022年6月から順次発売すると発表した。 同機種は、スマートフォン専用「コロナ快適ホームアプリ」に、新機能「ソーラーモード」を搭載。これにより、HEMSを導入しなくても、スマートフォンアプリの操作ひとつで、太陽光発電の余剰電力を活用したエコキュートの沸き上げを行うことができるようになる。 クラウドの天気予報から、最適な沸き上げ運転を自動で行い、通常は夜間に行うエコキュートの沸き上げ運転を、太陽光発電の余剰電力を活用して実行。一部昼間に移行して沸き上げを行うため、エネルギーを効率的に使うことができる。 また、停電や断水などの発生が予測される際に、アプリやリモコンからの操作で、エコキュートの貯湯タンクや浴槽内に生活用水を確保することが可能になった。従来機種においても、停電時にお湯が使えるだけでなく、断水時も貯湯タンクの非常用取水栓から生活用水を確保できたが、新機能はこれまでのレジリエンス対応がさらに強化された。

続きを読む

東京ガスと東京ガスエンジニアリングソリューションズ(TGES)は2月4日、東京建物の物流施設3カ所にオンサイト型PPA(電力購入契約)モデルによる太陽光発電設備を設置し、発電した電力を自家消費したうえで、余剰電力を東京建物の商業施設に自己託送の仕組みで供給し始めたと発表した。 TGESの太陽光発電サービス「ソーラーアドバンス」を活用した。埼玉県久喜市にある「T-LOGI(ティーロジ)久喜」、横浜市にある「T-LOGI横浜青葉」、千葉県習志野市にある「T-LOGI習志野」で発電・自家消費した電力の余剰分を、群馬県伊勢崎市の「SMARK(スマーク)伊勢崎」に自己託送する。 T-LOGI久喜の屋上に設置した太陽光パネル (出所:東京ガス) 自己託送のスキーム (出所:東京ガス) 太陽光パネルの出力は「T-LOGI久喜」が約915kW、「T-LOGI習志野」が約885kW、「T-LOGI横浜青葉」が約310kWとなる。太陽光パネルはネクストエナジー・アンド・リソース製を採用した。3施設合計の年間発電量は一般家庭約550世帯分に相当する約2347MWhを見込み、CO2削減効果は約1030tとなる。自己託送で供給する電力量は、「SMARK伊勢崎」で使用する電力の数%程度になるという。 今回の電力供給サービスは、両社が2020年12月に締結した基本協定書に基づくもの。今後、東京建物が展開する首都圏のT-LOGIシリーズ9施設(久喜、横浜青葉、習志野を含む)で同様のスキームを展開する予定で、それに伴い自己託送できる電力量も増加すると見込んでいる。

続きを読む

経済産業省は1月17日、調達価格等算定委員会を開催し、固定価格買取制度(FIT)とフィード・イン・タリフ(FIP)の運用のうち、2022年度の入札制度と地域活用要件について討議した。 太陽光発電の入札制度の対象範囲については、2021年度と同様、250kW以上との方針を示した。これにより、2022年度は、10kW以上50kW未満の低圧事業用は地域活用案件に限りFITが適用され調達価格は11円/kWh。50kW以上250kW未満の案件については、FITとFIPを選択でき、いずれも入札対象外で調達価格・基準価格は10円/kWh。250kW以上1MW未満については、FITとFIPを選択でき、FITの場合は入札、FIPの場合は入札対象外で基準価格は10円/kWh。1MW以上はすべてFIPで入札となる。 2020年度におけるFIT・FIPの入札制の対象。太陽光の入札対象は250kW以上に (出所:経産省) ただし、既設建物の屋根上太陽光に関しては、入札制の適用を免除するとの方向を示した。その場合、調達価格・基準価格は、50kW以上の入札対象外の価格である10円/kWhとする方針。「既設」の定義は、2022年1月17日以前に設置されていたものとした。これにより、普及の遅れている既設建築物への太陽光の設置を後押しする。 2023年度の入札対象外の調達価格・基準価格については、12月22日に開催された調達価格等算定委員会で、想定するシステム価格を前の想定値より17.6%下げて11.7万円/kWに、想定する設備利用率を前の想定値である17.2%から17.7%に上げたことから、2022年度の10円/kWhから、9円/kWhに引き下げる可能性が高い。 調達価格の算定におけるシステムコスト想定値の推移 (出所:経産省) 2022年度の入札制度は2021年度と同様、4回実施し、上限価格を事前に公表する。上限価格は、2022年度の入札対象外の調達価格である10円/kWhと2023年度の入札対象外の調達価格との間を刻む仕組みが踏襲される方針が示された。仮に2023年度の調達価格が9円/kWhとなった場合、4回実施される入札制度の上限価格は、10.00円/kWh、9.75円/kWh、9.50円/kWh、9.25円/kWhになる。 2022 年度の事業用太陽光発電の入札の上限価格の イメージ (出所:経産省

続きを読む

京都大学イノベーションキャピタル(京都iCAP)を無限責任組合員とするイノベーション京都2021投資事業有限責任組合(KYOTO-iCAP2号ファンド)は1月14日、京都大学発のベンチャー企業であるOPTMASS(京都市)に対して、第三者割当増資による約3500万円の新規投資を行ったと発表した。同社の「赤外光のエネルギー変換」を主軸とした先端材料、デバイスの開発・製造技術の将来性を評価した。 OPTMASSは、京都大学化学研究所の坂本雅典准教授(精密無機合成化学研究分野)の赤外光エネルギー変換に関する研究成果を基に、2021年10月に設立された。坂本准教授らの共同研究グループは、2019年に赤外光を電気や信号に変換できる無色透明な材料の開発に成功した。 スズドープ酸化インジウムナノ粒子の透過型電子顕微鏡写真 (出所:京都大学) 同研究では、赤外域に局在表面プラズモン共鳴(LSPR)を示す無機ナノ粒子を光捕集材に用いることで、赤外光による電子移動と透明性の両立を目指した。京都大学化学研究所で開発した方法に基づきスズドープ酸化インジウムナノ粒子を合成し、ガラス基板上に成膜することで、可視域の透過率が95%と赤外域に強い吸収を持つ無色透明な材料であることが分かった。 スズドープ酸化インジウムナノ粒子を電子アクセプターである酸化物担体に担持した後、焼結により酸化物担体との結合を形成した。1700nm波長のレーザーを用いてナノ粒子のLSPRを励起させた結果、特徴的な吸収スペクトルを赤外域に観測することに成功した。吸収スペクトル強度から見積もった電荷注入効率は、特に酸化物担体に酸化スズを用いた場合で33%と大幅な増大が見られれた。 これらの研究成果は、透明太陽電池や目に見えないセンサーなどの最先端電子デバイスへの応用が可能。例えば、透明太陽電池は住宅や高層ビルへの窓ガラスの設置が可能で、建物のゼロエミッションへの貢献が期待される。

続きを読む

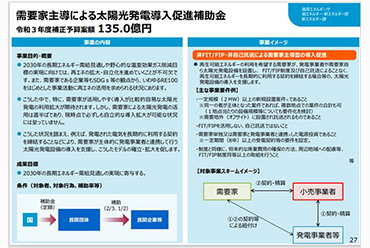

FITなしの2022年度、補助金をうまく使い案件組成を 2022年から太陽光発電のモデルが大きく変わる。再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)を活用したモデルから、フィード・イン・プレミアム制度(FIP)や自家消費によるモデルに移行していく。いきなりFITが無くなることもあり、ここ数年は補助金を活用した手法が着目される。今回はどのような補助金が用意されているのか、紹介する。 「オンサイト太陽光」への補助金に人気 屋根上や有休地でのオンサイト太陽光発電を導入する事業者向けの補助金が環境省で予定されている。予算要求額が164.5億円と大型の補助金であり、補助割合も蓄電池無しで4万円/kWとなっており、非常に分かりやすくシンプルである。そのため、事業計画も立てやすく、人気の補助金となっている。 正確には、「PPA活用等による地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業」で164億円となっており、その中のうち、「(1)ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業」という補助金メニューとなっている。 工場などの事業所内に設置するオンサイト太陽光発電設備が対象となる。設備の導入は自家所有、リースの他、PPAと呼ばれる第3者所有の形態でも良い。 経産省による「オフサイト」への補助金 経済産業省の補助金では、FITやFIPを利用しない、かつ自己託送をしない形式の太陽光発電設備に対する補助金が新規に導入される。12月21日に補正予算36兆円が可決されたが、その中から135億円がこの補助金として使用される予定である。来年度の予算でも同様の補助金はあるが、早くから始めたい事業者は補正予算枠を利用するのが良いだろう。 需要家自ら発電所オーナーとなることもできるし、PPAと呼ばれる第3者所有の形式にもできる。ポイントは、電力小売会社を経由して、新規導入した太陽光発電設備からの電気を自社で消費するスキームとすることである。補助割合が2/3から1/2と高いので、人気の補助金となりそうである。 「営農型」は補助金が呼び水に 営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)に使用できる補助金が「(2)新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業」である。この補助金は、「PPA活用等による地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業」のうちのメニューの1つである。この補助金対象は、主に以下の形態の太陽光発電設備である。 1. ソーラーカーポート 2. 営農型太陽光 3. ため池設置水上太陽光 4. 廃棄物処分場設置太陽光 5. オフサイトからの自営線設置太陽光 営農型太陽光については、補助率が1/2であり、この補助金活用で、計画の実現が具体的になる案件は多いと予想される。そのほか、整地作業の不要なソーラーカーポートも設置が進んでおり、申請件数は多いと予想される。 自治体と連携した事業への補助金 予算は28.5億円と小型だが、今後本格化しそうなスキームとして導入されるのが地方公共団体と連携してゼロカーボンエリアを目指すものだ。地域再エネ導入計画を策定し、その計画に基づいて、民間資金を活用して太陽光発電などを導入していくことになる。 国全体としてネットゼロを目指すために、いくつかの先進的なゼロカーボンエリアを創出し、他がそれを手本にするという発想である。補助金の執行は、まず自治体が手を挙げる。そして、その自治体の計画が環境省事業として採用されれば、その自治体において、改めて公募が行われて、民間事業者が決定されることになるだろう。 「カ―ボンニュートラル・トップリーグ」も注目 カーボンニュートラル・トップリーグ構想も予算が付けられることにより、本格的に動きだしそうだ。10億円の予算は、制度の運営予算に当てられると予想されるため、同構想参加者がこの補助金を直接、利用できるというわけではないだろう。 しかし、きちんとした制度を国が運営することにより、CO2削減がカーボンクレジットとして認定されることは、経済的メリットだけではなく、「国からのお墨付き」的なメリットが享受できる。CSR(企業の社会的責任)が盛んになっている中、これを欲しがる企業も多いと予想される。義務を自らコミットし、それを達成する企業がどれくらい集まるか注目される。 2021年は気候変動リスクに焦点があたり、企業がそのリスク対応を本格化させた。その結果、再エネについて多様性が生まれ、FITが唯一の推進エンジンであった状態から脱却した。しかし、再エネの高コストの克服にはまだ数年必要だと考えられ、補助金をうまく活用して、再生可能エネルギーの導入を早期に図るのが良いと考える。...

続きを読む

再生可能エネルギーをむだなく使うため、経済産業省は太陽光の発電量が多い昼間など、供給が増えることが見込まれる時間帯に企業や家庭に電力の使用を促す新たな仕組みをつくる方針です。 省エネ法を改正して電力会社に新たな料金プランの導入なども求めていくことにしています。 再生可能エネルギーは天候によって発電量が左右され、供給が増えすぎるとバランスが崩れるのを避けるため電力会社は電力の受け入れを一時停止する「出力制御」を行うことがあります。 こうしたむだを避けて再生可能エネルギーを有効に活用するため、経済産業省は省エネ法を改正して天気が晴れて太陽光の発電量が多い昼間など、供給が増えることが見込まれる時間帯に企業や家庭に電力の使用を促す新たな仕組みをつくる方針です。 具体的には電力会社に対しては発電量が増える時間の電気料金を安くするなど、新たな料金プランの導入を求めます。 また、家電メーカーに対してはエアコンや給湯器などの新製品に、自動的に電力供給の多い時間帯に稼働をあわせるような機能を持たせることを努力義務とします。 経済産業省はこれらの内容を盛り込んだ「改正省エネ法案」を来年の通常国会に提出する方針です。 「出力制御」でむだになる太陽光発電 再生可能エネルギーの代表的な存在、太陽光発電。 夜間は発電できず、晴れた日中は多くの電力を生み出します。 蓄電池の性能にかぎりがあるなか、電力は需要と供給のバランスが崩れると最悪の場合、停電するおそれがあります。 天候に恵まれて太陽光の発電量が大幅に増え、電力需要を上回る場合、電力会社はバランスが崩れるのを避けるため電力の受け入れを一時停止する「出力制御」を行うことがあります。 出力制御は太陽光の発電量が多い九州で、2018年10月に離島を除いて全国で初めて実施されました。 今年度は11月末までに62回実施されているほか、11日までの累計では合わせて222回にのぼっており「せっかくの再生可能エネルギーによる発電がむだになっている」と指摘されています。 政府は2030年度に再生可能エネルギーの割合を今の2倍の水準まで引き上げ、電源構成全体の「36%から38%」とする目標を掲げています。 再生可能エネルギーをむだなく使うため、供給が多い時間帯に需要を少しでも移そうという取り組みを経済産業省は考えています。

続きを読む