1.2022年度以降の買取価格 ○調達価格等算定委員会の「令和4年度以降の調達価格等に関する意見」を尊重し、以下のとおり決定します。 (1)太陽光発電 ①住宅用太陽光発電・事業用太陽光発電(入札対象外) 電源 規模 (参考) 2021年度 2022年度 2023年度 住宅用太陽光発電 10kW未満 19円 17円 16円 事業用太陽光発電 10kW以上 50kW未満 12円 11円 10円 50kW以上 入札対象外 11円 10円 9.5円 ※FIT制度では、事業用太陽光発電(10kW以上50kW未満)について、2020年度から、自家消費型の地域活用要件が設定されています。 ②事業用太陽光(入札対象) 2022年度の買取価格は、入札により決定します。2022年度の入札対象は、FIP認定の場合は1,000kW以上、FIT認定の場合は250kW以上以上1,000kW未満とします(ただし、既築の建物への屋根設置の場合は入札免除とし、2022年度の買取価格は10円とします)。2022年度の入札回数は4回で、上限価格は、それぞれ10.00円、9.88円、9.75円、9.63円とします。 (2)風力発電 ①陸上風力発電(50kW未満) 電源 規模 (参考) 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 陸上風力発電 50kW未満 17円 16円 15円 14円 ※FIT制度では、2023年度から、自家消費型・地域一体型の地域活用要件が設定されます。 ②陸上風力発電(50kW以上) 2022年度の買取価格は、入札により決定します。2022年度の入札回数は1回で、上限価格は16.00円とします。ただし、入札容量が1.7GWを超えた場合には、同年度内に追加入札を実施し、上限価格は同年度の初回入札の加重平均落札価格または15.00円のいずれか高い額とします。 ③陸上風力発電(リプレース) 電源 規模 (参考) 2021年度 2022年度 陸上風力発電 (リプレース) 全規模 15円 14円 ※FIT制度では、2023年度から、自家消費型・地域一体型の地域活用要件が設定されます。 ④洋上風力発電(再エネ海域利用法適用外) 電源 規模 (参考) 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 着床式洋上風力発電 全規模 32円 29円 入札制 - 浮体式洋上風力発電 全規模 36円 36円 (3)地熱発電 電源 規模 (参考) 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 地熱発電 15,000kW未満 40円 40円 15,000kW以上 26円 26円 地熱発電 (全設備更新型) 15,000kW未満 30円 30円 15,000kW以上 20円 20円 地熱発電 (地下設備流用型) 15,000kW未満 19円 19円 15,000kW以上 12円 12円 ※FIT制度では、2022年度から、自家消費型・地域一体型の地域活用要件が設定されます。 (4)中小水力発電 電源 規模 (参考) 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 中小水力発電 200kW未満 34円 34円 200kW以上 1,000kW未満 29円 29円 1,000kW以上 5,000kW未満 27円 27円 - 5,000kW以上 30,000kW未満 20円 20円 16円 - 中小水力発電 (既設導水路活用型) 200kW未満 25円 25円 200kW以上 1,000kW未満 21円 21円 1,000kW以上 5,000kW未満 15円 15円 - 5,000kW以上 30,000kW未満 12円 12円 9円 - ※FIT制度では、2022年度から、自家消費型・地域一体型の地域活用要件が設定されます。 (5)バイオマス発電 ①バイオマス発電(入札対象外) 電源 規模 (参考) 2021年度 2022年度 2023年度 バイオマス発電 (一般木材等) 10,000kW未満 24円 24円 バイオマス発電 (未利用材) 2,000kW未満 40円 40円 2,000kW以上 32円 32円 バイオマス発電 (建設資材廃棄物) 全規模 13円 13円 バイオマス発電 (一般廃棄物・その他) 全規模 17円 17円 バイオマス発電 (メタン発酵バイオガス) 全規模 39円 39円 35円 ※FIT制度では、2022年度は10,000kW未満のバイオマス発電、2023年度は2,000kW未満のバイオマス発電について、自家消費型・地域一体型の地域活用要件が設定されます。 ②一般木材等バイオマス発電(10,000kW以上)・バイオマス液体燃料(全規模) 2022年度の買取価格は、入札により決定します。上限価格は非公表とします。 (※)上記の表中の額は、kWh当たりの単価であり、FIT制度では、これに税を加えた額が調達価格(ただし、太陽光発電10kW未満を除く)となり、FIP制度ではこれが基準価格となります。 (参考)FIT制度/FIP制度・入札の対象イメージ 2.2022年度の賦課金単価 ○1.の買取価格を踏まえて算定した結果、2022年度の賦課金単価は、1kWh当たり3.45円と決定しました。目安として一ヶ月の電力使用量が260kWhの需要家モデルの負担額を見ると月額897円(+24円)、年額10,764円(+288円)となります。 ※2021年度賦課金単価 1kWh当たり3.36円(需要家モデル負担額:月額873円、年額10,476円) ○なお、2022年度の賦課金単価は、2022年5月検針分の電気料金から2023年4月検針分の電気料金まで適用されます。 <賦課金単価算定根拠> ※改正再エネ特措法施行に伴うFIP制度や廃棄費用積立制度に係るシステム構築費用を含む(10億円) (内訳) 2021年度における想定 2022年度における想定 主な要因 ①買取費用 3兆8,434億円 4兆2,033億円 2022年度から新たに運転開始する再エネ発電設備 再エネ予測誤差のための調整力確保費用 ②回避可能費用等 1兆1,448億円 1兆4,609億円 過去の市場価格の実績を踏まえて、市場価格に連動する回避可能費用単価を推計 非化石価値取引収益等 ③販売電力量 8,036億kWh 7,943億kWh 過去の販売電力量の実績を元に販売電力量を推計※ ※減免費用のうち、賦課金負担となる分の電力量を控除...

続きを読む

中国電力は2022年4月4日、太陽光発電のみの電力で運用する「完全自立型EVシェアリングステーション」の実証事業を開始すると発表した。太陽光発電の電力のみで運用するEV(電気自動車)の充電ステーションに、カーシェアリングサービスを組み合わせた世界初の取り組みになるという。 この実証は環境省が提唱する「ゼロカーボン・ドライブ」環境省が提唱する「ゼロカーボン・ドライブ」を実現を目指し、広島県と協力して取り組むもの。車両の電動化と使用電力の脱炭素化を同時達成するモデル事業として、EVステーションを広島県立広島産業会館の駐車場に設置し、課題の抽出を行うとともに、複数法人および周辺住民によるカーシェアの仕組みを活用することで、導入コストの低減を図るという。 完全自立型EVシェアリングステーションは、出力11.889kWの太陽光パネルを搭載するソーラーカーポートと、容量10kWhの定置型蓄電池を3基、同1kWhの可搬型蓄電池を8個設置する。EVが使われる昼間の時間帯に発電した太陽光発電の電力を貯めておき、夜間に蓄電池からEVに充電する仕組みだ。こうして、電力系統から完全に分離・独立したシステムを構築する。 EVはまず日産リーフ1台(蓄電池容量40kWh)を採用し、今後マツダのMX-30「EV MODEL」1台の導入も検討するとしている。 実証期間は、2022年4月から5年間程度を予定している。なお、実証にはソーラーカーポートの開発・提供でパナソニック、オフグリッド型蓄電・制御システムおよび可搬型蓄電池システムの開発・提供でAZAPAも参画している。 中国電力では実証を通じて、電力系統から完全に分離・独立したソーラーカーポートの商品化を検討する方針だ。

続きを読む

古河電気工業は2022年3月、太陽光発電用の低圧アルミ導体CVケーブル「らくらくアルミケーブル」が、ケーブル盗難にあったLLPテックエナジー「鉾田市烟田第一発電所」の復旧工事に採用されたと発表した。 近年、銅の価格高騰などが続いてる影響で、太陽光発電所を狙った銅線ケーブルの盗難が多発している。今回らくらくアルミケーブルを採用したLLPテックエナジー鉾田市烟田第一発電所は、ケーブル盗難の被害に遭遇し、発電を停止していた。 こうした背景から、銅線の盗難に対する防止策として、アルミ導体ケーブルに注目が集まっている。アルミは銅と比較して市場価格が3分の1程度の安値で安定している。さらにアルミ導体のケーブルは市場流通量が少なく目立つため、転売のメリットが少なく、ケーブルの盗難防止に効果があると期待されているためだ。 古河電気工業のらくらくアルミケーブルは、同社と古河電工産業電線が開発・製造し、SFCC(神奈川県川崎市)が販売を手掛けている。導体にアルミニウム、絶縁被覆に柔軟性架橋ポリエチレンを採用した低圧CVケーブルで、軽量かつ柔軟性があり、銅製のケーブルとして安価といった特徴があるという。 LLPテックエナジー鉾田市烟田第一発電所の復旧工事では、600VのAL-CVDケーブル250mm2を24回線分、合計1890メートル納入した。 UIソーラーは半円フェンスと折三角フェンスが取り扱っています。 太陽光発電所の盗難に悩んでいる方々、お気軽にお問い合わせください。

続きを読む

みずほリースは3月30日、第二電力(大阪市)が保有する第六日本ソーラー電力合同会社(千葉市)が運営する屋根置き太陽光発電事業235カ所・合計出力31MWの出資持分を取得したと発表した。取得額は非公表。 今回取得した太陽光発電所の一例 (出所:みずほリース) 第六日本ソーラー電力合同会社は、第二電力が設立した資産管理を担う6番目の特別目的会社(SPC)。みずほリースは今回、第六日本ソーラー電力合同会社を営業者とする匿名組合の出資持分を取得した。 取得した太陽光発電所は、出力50kW未満の低圧設備が多数を占める。発電した電力は、設置施設で自家消費または固定価格買取制度(FIT)に基づき売電される。自家消費にはオンサイト型PPA(電力購入契約)モデルを採用する。 今回取得した太陽光発電所の一例 (出所:みずほリース) また、ミナトマネジメント(東京都港区)は同日、みずほリースが取得した太陽光発電事業におけるアセットマネジメント業務を受託したと発表した。同社は今回、みずほリースと第二電力の間の売買交渉のサポート、みずほリースによる投資ストラクチャーの構築を支援してきた。 太陽光発電所の保守管理業務は引き続き第二電力が請け負う。ミナトマネジメントは、アセットマネージャーとして第二電力と協力して第六日本ソーラー電力合同会社の運営管理を行う予定。

続きを読む

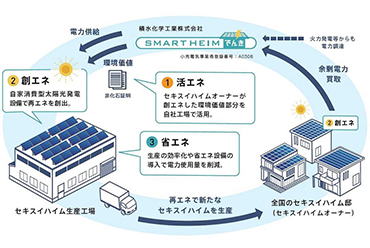

積水化学工業は、同社の住宅ブランド「セキスイハイム」を生産する国内全10工場の全消費電力を、2022年度中に再生可能エネルギーおよび非化石証書による実質再エネ由来の電力に転換する見通し。同社の当初計画より2年前倒しで「再エネ100%」が実現するとしている。3月22日に発表した。 再生可能エネルギーによるセキスイハイム生産の循環モデル (出所:積水化学工業) 同社は、2019年に太陽光パネルを搭載したセキスイハイムのオーナーから余剰電力を買い取って同社グループの事業活動への使用や他顧客に電力販売する「スマートハイムでんき」を開始した。これまでに2万件超のオーナーから賛同を得て年間約55万GWhの電力買取を実現した。この電力の非化石価値を証書化し、実質再エネとして自社工場や事業所などへ順次供給を進めている。2023年1月から埼玉県蓮田市にあるセキスイハイム工業東京事業所へ供給するめどが立ったことで、セキスイハイム国内全生産工場の再エネ転換が実現する。 また、環境負荷軽減を目的に住宅生産工場への太陽光発電設備の導入に取り組んでいる。太陽光パネルの出力は全10工場合計で約8.7MW、そのうち約3.3MWは2020年から導入を進めてきた自家消費型設備になる。導入済み4工場では、2021年度に年間約2.6GWhの電力を創出し、消費電力の約33%を賄う見込み。2023年には、セキスイハイム工業東京事業所にも自家消費型太陽光発電設備を導入する計画。 このほか、2017~2019年度の環境中期計画「SEKISUI環境サステナブルプランAccelerate」を作成し、事業計画における温室効果ガス排出量について2013年度比6%削減を掲げ、120億円の投資枠を設定して省エネ設備の導入・更新を推進してきた。セキスイハイム生産工場への自動溶接ロボット導入、電気式空調やLED照明への切り替えなどにより、2021年度の消費電力量を2013年度比約13%削減する見込み。 これら3つの取り組みにより、2022年度には一般家庭8900世帯分に相当する年間約38GWhの消費電力を全て再エネおよび実質再エネ電力で賄うことが可能になる。セキスイハイム生産工場におけるCO2排出量は2013年度比73%削減が見込まれ、国が掲げる2030年度46%減を大幅に前倒しして達成する見込み。今後、他事業所にも「スマートハイムでんき」の供給を拡大するなど、グループ全体でRE100実現に取り組んでいく。

続きを読む

アイテス(滋賀県野洲市)は3月14日、使用済み太陽光パネルの再使用(リユース)の可否を簡易かつ迅速に選別できる計測器「リユースチェッカーRUC-100」を発表した。価格はオープン、予想実売価格は80万円前後。発売日は3月16日。初年度1000台の販売を見込んでいる。 リユースチェッカーRUC-100 (出所:アイテス) 使用済みの太陽光パネルは、中古パネルとしてリユースするか、廃棄・分解してマテリアルリサイクル(材料として再利用)・適正処理するか、品質によって分けられる。ただ、リユースできるかどうか、効率的かつ低コストで把握する手段がなく、多くが適切な選別工程を経ることなく処分されていた。リユース可能であっても産業廃棄物として処分されるものがある一方、リユースに不適切な太陽光パネルが海外に輸出される不適正輸出が実際に発生しているという。 「リユースチェッカーRUC-100」は、環境省の「太陽電池モジュールの適切なリユース促進ガイドライン」に沿って、太陽光パネルの正常作動性を自動計測し合否判定する。数千万円のソーラーシミュレーターを代表とする高額な従来型性能評価機に対して、専門知識がなくても簡単にリユース可能な太陽光パネルを見分けられる。 結晶シリコン系(単結晶・多結晶・ヘテロ接合型)の太陽光パネルを対象に、開放電圧、短絡電流、インピーダンス、バイパスダイオード開放・短絡、絶縁抵抗の5つの測定項目を総合的に判断し、○×判定で容易に選別できる。保守点検市場で実績がある同社のインピーダンス測定器「ソラメンテ-Z」の測定技術を応用発展させた。 開発にあたり、太陽光パネルのリユース・リサイクル事業で実績のあるネクストエナジー・アンド・リソース(長野県駒ヶ根市)が監修した。東京ビッグサイトで3月16日~18日に実施される「第1回 脱炭素経営EXPO【春】」において、ネクストエナジーのブースで同製品を展示する予定でした。

続きを読む

農林水産省と国土交通省が、相次いで再生可能エネルギーを後押ししている。農水省は、ソーラーシェアリングの普及に向けて有識者会議を発足し、さまざまな観点から拡大を目指すとした。カーボンニュートラル実現に向けた大きな一歩だ。 農水省が有識者会議を立ち上げ ソーラーシェアリング進展に期待 農林水産省は2月2日、営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)の普及に向けて「今後の望ましい営農型太陽光発電のあり方を検討する有識者会議」を立ち上げ、初会合を開催した。ソーラーシェアリングの拡大を目指し、工学・農学・経営・行政といった複数の観点から検討を進める。 ソーラーシェアリングの新規許可件数は、2013〜2019年度の合計で2,653件。政府は、2018年5月に太陽光発電設備の支柱の基礎部分に必要な「一時転用」の期間を3年間から10年間に延長するなどして、ソーラーシェアリングの推進を図ってきた。 今回の有識者会議は、2050年カーボンニュートラルの実現を目指すとともに、電力の地産地消によって農業・農村の持続可能性を確保することを目標に掲げている。また、3月10日には第2回有識者会議が行われた。今後、3月中に発表する報告書で方向性を取りまとめるとみられる。 所有者の不明な土地の活用用途に 新たに再エネ発電設備を追加へ 一方で、国土交通省も再生可能エネルギーの導入拡大に向けて動き出した。2月4日、所有者のわからない土地(所有者不明土地)を、地域のために活用することを目的とした「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律案」を閣議決定したと発表した。 この法案は、所有者不明土地の利用の円滑化や、災害の防止に向けた管理の適正化などを定めたもの。今回、所有者不明土地の地域福利増進事業の対象に、新たに再生可能エネルギー発電設備などの整備に関する事業が追加された。

続きを読む

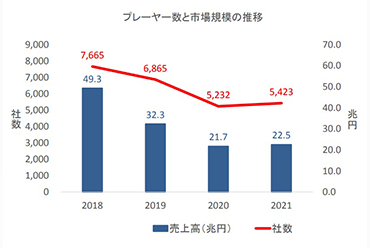

帝国データバンクは2月10日、太陽光関連業者の動向調査結果を発表した。それによると、太陽光関連業者のDI(景気動向指数)は、新型コロナウイルスの感染拡大が始まった2020年2月以降に急落し、2020年4月には28.6を記録。その後、徐々に回復する過程にあり2021年12月には42.7まで上昇している。 太陽光関連業者のDI推移 (出所:帝国データバンク) 固定価格買取制度(FIT)に基づく買取単価は、家庭用が19円/kWhと2012年比でほぼ半減、小規模産業用(10kW以上~50kW未満)は12円/kWhと3分の1まで低下した。太陽光パネルなどの価格下落により、太陽光発電の投資利回りは再生可能エネルギーの採算性の目安とされる10%を確保できているが、利幅は確実に減少しており市場環境は厳しいと分析する。 プレーヤー数と市場規模の推移 (出所:帝国データバンク) 2021年のプレーヤー数は5423社となり、2018年比で29.2%減少した。ただし、前年比では3.7%の増加となる。2021年の市場規模(年毎のプレーヤー数の売上高合計)は22.5兆円となり、2018年比で54.4%の減少だった。こちらも前年比は3.7%増だった。また、2021年の黒字額は5657億円と、2018年比で58.1%の大幅減となった。一方、赤字額は849億円と、2019年の2901億円から減少した。なお、プレーヤー数は毎年変動するが、黒字企業の割合は約65%、赤字企業数は10~15%、不明は20%強になる。 プレーヤー数と損益の推移 (出所:帝国データバンク) 2021年の倒産件数は前年と同じ84件。2015年から増え始め、2017年以降は年間70~90件の高水準が続いている。半期ベースでは、2021年下半期は前期比21.1%増の46件と2018年下期以来の高水準で、今後さらに増加する可能性もあるという。また、2021年の負債総額は前年比240.7%増の816億2800万円と急増した。これは大型倒産が多く発生したのが原因で、負債規模別では負債10億円以上~50億円未満が8件、負債50億円以上が4件と、いずれも過去最多だった。 倒産件数と負債総額の推移 (出所:帝国データバンク) 2006年以降に発生した倒産における負債総額上位20件のうち、8件が2021年に発生した。上位4社は、JCサービス(2021年3月民事再生法、負債約153億4200万円)、テクノシステム(2021年5月任意整理、負債約150億円)、グリーンインフラレンディング(2021年4月破産、負債約128億円)、アンフィニ(2021年9月民事再生、負債約87億円)と、いずれも2021年の案件だった。 負債規模別の推移 (出所:帝国データバンク) 帝国データバンクでは、FITの制度改正により2020年度から小規模産業用は全量買取制度から余剰電力買取制度に移行、大規模産業用(250kW以上)は入札制度が導入されたが、これらの制度変更とプレーヤー数の減少、市場規模の縮小、倒産件数の高止まりの間には、強い相関関係があると指摘する。 その一方、2021年7月のエネルギー基本計画では、2030年の再エネ構成比率が従来の22~24%から36~38%に引き上げられ、カーボンニュートラルが実現する2050年には太陽光と風力の構成比が65~72%に達するとされるなど、太陽光発電は国家戦略で未来の主力電源に位置付けられている。2021年にプレーヤー数と市場規模がわずかでも増加に転じたのは明るい兆しかもしれないと説明している。...

続きを読む