FITなしの2022年度、補助金をうまく使い案件組成を 2022年から太陽光発電のモデルが大きく変わる。再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)を活用したモデルから、フィード・イン・プレミアム制度(FIP)や自家消費によるモデルに移行していく。いきなりFITが無くなることもあり、ここ数年は補助金を活用した手法が着目される。今回はどのような補助金が用意されているのか、紹介する。 「オンサイト太陽光」への補助金に人気 屋根上や有休地でのオンサイト太陽光発電を導入する事業者向けの補助金が環境省で予定されている。予算要求額が164.5億円と大型の補助金であり、補助割合も蓄電池無しで4万円/kWとなっており、非常に分かりやすくシンプルである。そのため、事業計画も立てやすく、人気の補助金となっている。 正確には、「PPA活用等による地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業」で164億円となっており、その中のうち、「(1)ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業」という補助金メニューとなっている。 工場などの事業所内に設置するオンサイト太陽光発電設備が対象となる。設備の導入は自家所有、リースの他、PPAと呼ばれる第3者所有の形態でも良い。 経産省による「オフサイト」への補助金 経済産業省の補助金では、FITやFIPを利用しない、かつ自己託送をしない形式の太陽光発電設備に対する補助金が新規に導入される。12月21日に補正予算36兆円が可決されたが、その中から135億円がこの補助金として使用される予定である。来年度の予算でも同様の補助金はあるが、早くから始めたい事業者は補正予算枠を利用するのが良いだろう。 需要家自ら発電所オーナーとなることもできるし、PPAと呼ばれる第3者所有の形式にもできる。ポイントは、電力小売会社を経由して、新規導入した太陽光発電設備からの電気を自社で消費するスキームとすることである。補助割合が2/3から1/2と高いので、人気の補助金となりそうである。 「営農型」は補助金が呼び水に 営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)に使用できる補助金が「(2)新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業」である。この補助金は、「PPA活用等による地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業」のうちのメニューの1つである。この補助金対象は、主に以下の形態の太陽光発電設備である。 1. ソーラーカーポート 2. 営農型太陽光 3. ため池設置水上太陽光 4. 廃棄物処分場設置太陽光 5. オフサイトからの自営線設置太陽光 営農型太陽光については、補助率が1/2であり、この補助金活用で、計画の実現が具体的になる案件は多いと予想される。そのほか、整地作業の不要なソーラーカーポートも設置が進んでおり、申請件数は多いと予想される。 自治体と連携した事業への補助金 予算は28.5億円と小型だが、今後本格化しそうなスキームとして導入されるのが地方公共団体と連携してゼロカーボンエリアを目指すものだ。地域再エネ導入計画を策定し、その計画に基づいて、民間資金を活用して太陽光発電などを導入していくことになる。 国全体としてネットゼロを目指すために、いくつかの先進的なゼロカーボンエリアを創出し、他がそれを手本にするという発想である。補助金の執行は、まず自治体が手を挙げる。そして、その自治体の計画が環境省事業として採用されれば、その自治体において、改めて公募が行われて、民間事業者が決定されることになるだろう。 「カ―ボンニュートラル・トップリーグ」も注目 カーボンニュートラル・トップリーグ構想も予算が付けられることにより、本格的に動きだしそうだ。10億円の予算は、制度の運営予算に当てられると予想されるため、同構想参加者がこの補助金を直接、利用できるというわけではないだろう。 しかし、きちんとした制度を国が運営することにより、CO2削減がカーボンクレジットとして認定されることは、経済的メリットだけではなく、「国からのお墨付き」的なメリットが享受できる。CSR(企業の社会的責任)が盛んになっている中、これを欲しがる企業も多いと予想される。義務を自らコミットし、それを達成する企業がどれくらい集まるか注目される。 2021年は気候変動リスクに焦点があたり、企業がそのリスク対応を本格化させた。その結果、再エネについて多様性が生まれ、FITが唯一の推進エンジンであった状態から脱却した。しかし、再エネの高コストの克服にはまだ数年必要だと考えられ、補助金をうまく活用して、再生可能エネルギーの導入を早期に図るのが良いと考える。...

続きを読む

再生可能エネルギーをむだなく使うため、経済産業省は太陽光の発電量が多い昼間など、供給が増えることが見込まれる時間帯に企業や家庭に電力の使用を促す新たな仕組みをつくる方針です。 省エネ法を改正して電力会社に新たな料金プランの導入なども求めていくことにしています。 再生可能エネルギーは天候によって発電量が左右され、供給が増えすぎるとバランスが崩れるのを避けるため電力会社は電力の受け入れを一時停止する「出力制御」を行うことがあります。 こうしたむだを避けて再生可能エネルギーを有効に活用するため、経済産業省は省エネ法を改正して天気が晴れて太陽光の発電量が多い昼間など、供給が増えることが見込まれる時間帯に企業や家庭に電力の使用を促す新たな仕組みをつくる方針です。 具体的には電力会社に対しては発電量が増える時間の電気料金を安くするなど、新たな料金プランの導入を求めます。 また、家電メーカーに対してはエアコンや給湯器などの新製品に、自動的に電力供給の多い時間帯に稼働をあわせるような機能を持たせることを努力義務とします。 経済産業省はこれらの内容を盛り込んだ「改正省エネ法案」を来年の通常国会に提出する方針です。 「出力制御」でむだになる太陽光発電 再生可能エネルギーの代表的な存在、太陽光発電。 夜間は発電できず、晴れた日中は多くの電力を生み出します。 蓄電池の性能にかぎりがあるなか、電力は需要と供給のバランスが崩れると最悪の場合、停電するおそれがあります。 天候に恵まれて太陽光の発電量が大幅に増え、電力需要を上回る場合、電力会社はバランスが崩れるのを避けるため電力の受け入れを一時停止する「出力制御」を行うことがあります。 出力制御は太陽光の発電量が多い九州で、2018年10月に離島を除いて全国で初めて実施されました。 今年度は11月末までに62回実施されているほか、11日までの累計では合わせて222回にのぼっており「せっかくの再生可能エネルギーによる発電がむだになっている」と指摘されています。 政府は2030年度に再生可能エネルギーの割合を今の2倍の水準まで引き上げ、電源構成全体の「36%から38%」とする目標を掲げています。 再生可能エネルギーをむだなく使うため、供給が多い時間帯に需要を少しでも移そうという取り組みを経済産業省は考えています。

続きを読む

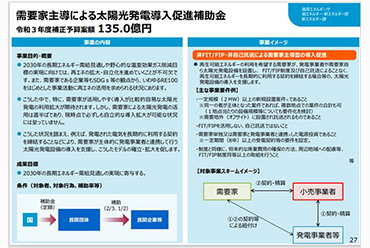

シリーズ「再エネの始め方」第5回。再エネの導入は、オフィスビルにテナントとして入居する企業にとっては「どう取り組むべきか分からない」という思いもあるのではないだろうか。立地にかかわらず脱炭素経営を積極的に推進し、テナントとして入居するオフィスの100%再エネ化を達成したメンバーズの高野 明彦氏に、その取り組みについて聞いた。(協力:環境省 再エネスタート) J-クレジット活用で再エネ100%を2年前倒しで達成 ウェブサイトやEC(電子商取引)サイトの企画・運営を柱とするデジタルマーケティング事業を展開するメンバーズは、2020年度の事業活動に伴う電力について、100%再エネ化を達成した。「再エネ100宣言 RE Action」に加盟し、2022年末までに再エネ100%に転換することを掲げていたが、その目標を2年前倒しで達成したことになる。 同社はオフィスビルに入居しているため、自社単独での電力契約の切り替えは困難であった。その制約の中で活用したのが、国が認証するJ-クレジット制度だ。再エネ由来のJ-クレジットを購入し、カーボン・オフセット(排出されたCO2を他の場所で直接・間接的に吸収すること)によってCO2排出削減に貢献している。 非FIT太陽光発電所「メンバーズソーラー発電所」(出所:メンバーズ) さらに、CO2排出量の削減に直接的に寄与するため、発電事業を行う100%出資子会社「メンバーズエナジー」を2020年10月に設立。千葉県長生郡睦沢町に営農型非FIT太陽光発電所「メンバーズソーラー発電所」(設置容量210.38kW)を建設し、2021年6月に稼働を開始した。初年度の発電見込み量は約24.8万kW。同社の事業活動で使用する電力の50%相当分の再エネ発電を行う。 また、同発電所で発電する再エネを使用したオリジナル電力プランを、自然エネルギー発電事業を行う自然電力株式会社と共同開発し、社員に向けた提供を開始した。「今後は事業活動のみに留まらず、社員の日常生活などにおける再エネ電力への切り替えも支援し、脱炭素型ライフスタイルの実現を後押しします」と高野氏。 経営価値と社会価値の同時実現で持続可能な社会を目指す 2020年には、2030年に向けたビジョンを策定。社会課題解決とデジタルマーケティングを組み合わせることで、社会におけるCSV経営(経営価値と社会価値を同時実現する)手法の浸透を目指す。マーケティング支援を通じて、まずは企業の価値観を変革し、次に価格・機能からSDGsを重視した選択へと消費者の行動変容を促すことが、持続可能な社会実現への第一歩となる。 社会課題の解決と経済性を両立させながら事業を継続するのは容易ではないが、メンバーズは「脱炭素」という大きなテーマに対して、立地や業種にかかわらず、またその分野を本業とせずとも誰もが取り組める手法の確立と共有を目指す。高野氏は「環境に悪影響を与えるけれども、利益のためにやむを得ないという考え方から脱却し、環境に配慮した行動をすることが結果的に企業や社会の発展につながる仕組みづくりの一翼を担っていきたいと思います」と思いを語った。...

続きを読む

米と水を原料に、麹菌や酵母菌など自然界の微生物の力によってできる日本酒。創業以来、自然との調和の中で『うまい酒』を世に送り出してきた白鶴酒造。2021年9月27日には、同社最大規模の酒蔵の屋上に自家消費型太陽光発電システムを導入。自然エネルギーを利用した酒づくりをスタートした。CO2排出量の削減や省エネなど、同社の環境への取り組みについて聞く。 酒づくりを続けることは自然環境を守っていくこと 設備形式 自家消費型太陽光発電 太陽光パネル 約381枚(トリナ・ソーラー製) 年間発電量 132,900kWh(約30世帯分) 年間CO2削減量 40トン 年間電気代削減額 約200万円 1743年に神戸で創業した白鶴酒造。『時をこえ 親しみの心をおくる』をスローガンに、米、六甲山の伏流水、麹菌・酵母菌などの微生物をもとに、自然の恵みの中で、安心安全で美味しい酒づくりを続けてきた。 松田 昌史氏 白鶴酒造株式会社 環境統括室長 「日本酒づくりには自然の恩恵は欠かせません。環境問題は我々にとって、大きな課題だと捉えています」と、白鶴酒造・広報室長の植田 尚子氏。 同社では、未来へ向けた持続的な成長を実現していくべく、CSR活動に力を入れてきた。特に、酒づくりに欠かせない水については、灘五郷の他の酒蔵と力をあわせ、毎年、定期的な水の分析・調査を行い、大切に守り、育ててきた。 植田 尚子氏 白鶴酒造株式会社 広報室長 酒造業では、米を精米して出る米ぬかは食料や飼料、肥料になり、酒を搾った後の酒かすは栄養価の高い食品や化粧品の原料などに使用される。近年では、SDGsの取り組みの一環でリサイクルにも力を入れる。製造過程で不要となった紙パックについては地域の酒造業が合同でリサイクルし、資源として再生する協力体制を構築。さらに白鶴では、その一部を地元の福祉作業所に提供し、障害を持つ作業者が手すき紙として再生、商品化する取り組みも行っている。 「灘五郷で古くから酒づくりが続いてきたのは、自然との調和があってこそ。酒づくりを続けることは、自然環境を守っていくことに繋がっていると考えます」(植田氏) 白鶴酒造資料館 酒蔵での環境への取り組み 太陽光で発電した電気で製造される商品群 実際に酒をつくる工場においては、照明や冷凍機などを、より省エネ効果の高い設備、機器に更新することで、エネルギー使用を減らし、CO2排出量の削減を図っている。 2012年に新設した灘魚崎工場では、業界で初めて『冷温同時取出ヒートポンプ』を導入。加熱と同時に冷却の必要となる『火入れ』と呼ばれる殺菌処理の工程にヒートポンプを導入し、ボイラーと冷凍機の一部を代用することで、省エネを実現するとともに、CO2排出量削減にも大きな効果を生んでいる。 この9月27日には、同社最大規模の酒蔵『本店三号工場』屋上に381枚の太陽光パネルを設置し、自家消費を開始。年間約132,900kWh(一般家庭約30世帯分の年間消費電力に相当)を発電。自家消費の形で、「上撰 白鶴」「まる」「上撰 生貯蔵酒」「特撰 特別純米酒 山田錦」などを製造する『四季醸造工場』の酒づくりに自然エネルギーを取り入れる。 太陽光パネルは、世界2位の販売実績を持つトリナソーラーを採用。試算では年間40トンのCO2削減と、年間約200万円の電気代削減を見込んでいる。 「世界的なSDGsの推進や脱炭素の動きは今後一層進んでいくでしょう。社会の動きに合わせ、環境への取り組みを進めていきます。太陽光発電については、場所の問題が解決すれば、今後も検討していきたいと思います」と、環境統括室長の松田 昌史氏。...

続きを読む

三菱商事とローソンは12月13日、オフサイト型太陽光発電によるPPA(電力購入契約)に関する協業検討について合意したと発表した。 太陽光発電設備の出力規模は合計約45MW、供給先のローソン店舗は約3600店舗で、国内最大級のオフサイト型PPAスキームによる売電事業になるという。2022年4月からの供給を目指す。 ローソングループのCO2削減目標 (出所:ローソン) 全国約500カ所に合計45MWの太陽光を新設し、ローソン約3600店舗(関東甲信地区、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県の一部の店舗)に電力を供給する。太陽光発電設備の建設は、ウエストホールディングスに委託する。 発電量は一般家庭約9000世帯分に相当し、当該ローソン店舗における使用電力の約5%を賄える見込み。将来的には他エリアにも拡大し、合計約8200店舗への導入も検討する。合わせて太陽光発電設備も拡大する予定で、再生可能エネルギーの増加に寄与する「アディショナリティ(追加性)」のあるカーボンフリー電力となる。 ローソンは、環境ビジョン「Lawson Blue Challenge 2050!」を策定し、1店舗あたりのCO2排出量を2013年対比で2030年に50%削減、2050年に100%削減を目指している。 UIソーラーではPPAモデルに相応しいカーポート架台、屋根用架台などがございます。お気軽にお問合せくださいませ。

続きを読む

小池百合子東京都知事は7日の都議会本会議で、一定規模の住宅供給事業者に対して、新築の戸建て住宅や小型ビルに太陽光発電設備の設置を義務付ける制度の創設を検討していることを明らかにした。9月の都議会で住宅への太陽光設備設置義務化の検討を始めると表明していたが、個人ではなく住宅メーカーなどの供給者側に設置を求める。 今後、都の環境審議会で専門家を交えて議論し、都の環境確保条例の改正を目指す。都によると、改正されれば一般的な中小規模の戸建て住宅に再生可能エネルギー設備設置を義務付ける全国初の条例になるという。他では、京都府や京都市が延べ床面積300平方メートル以上の新築建物に再生エネ設備の導入を義務付ける制度を設けている。 都の案によると、延べ床面積が2000平方メートルに満たない住宅のような中小建築物を新築する場合、メーカー側に太陽光など再生エネ設備の設置を義務付ける。対象は、都内で供給する新築物件の延べ床面積が年間2万平方メートル以上になるメーカー(約50社)を想定している。 このほか、都は2000平方メートル以上の新築ビルやマンションにも同種設備の設置を義務化することを検討している。小池知事は「新築建築物への太陽光発電設備の設置を標準化し、『ゼロエミッション(二酸化炭素排出ゼロ)東京』の実現を目指していく」と述べた。都は2030年までに都内の二酸化炭素排出量を半減させることを目指している。【黒川晋史】

続きを読む

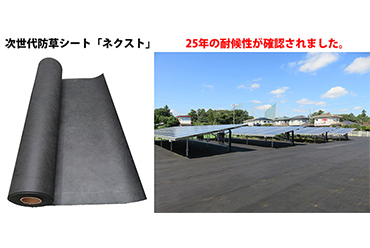

高性能で災害防止にも貢献 次世代防草シート『ネクスト』 環境ビジネス編集部 (PR) 太陽光発電設備を管理する上で悩ましい課題のひとつである雑草対策。太陽光発電システムの設置・販売を行うエネルギーファームが2015年10月に立ち上げた環境機材販売では、雑草の悩みを解決するオリジナルの防草シートを開発・販売してきた。2021年11月、これまでの防草シートをさらにレベルアップさせた次世代防草シート『ネクスト』の販売を開始。太陽光発電設備周りの雑草を防ぐだけでなく、長寿命、低価格、そして豪雨時に大地を守り災害を防ぐ機能まで…。『ネクスト』の持つ、防草+αの機能について、同社社長の加藤 剛紀氏に聞いた。 シートの上も下も防草 再生可能エネルギー設備建設に必要とされる機材を専門に販売する会社として、2015年10月に設立した環境機材販売。設立以降、150区画以上の太陽光発電所へ、フェンスや防草シートなどを納入している。 太陽光発電設備の管理において、最も頭の痛いのが雑草対策だ。太陽光パネルの脇には電線が走っており、草刈りで誤って線を切ってしまえばパネルの故障や感電といった事故にも繋がる。かといって除草剤で対応しようとすれば、周辺住民や農家から苦情が来ることも。 こうした課題に対応し、環境機材販売ではこれまでも、オリジナルの防災シートを開発し、販売してきた。浸透性抜群の不織布シートは、太陽の光は通さないが雨水の浸透性は高く、林地開発などの雨水対策にも最適。発芽した竹も通さない強度に加え、長期間使える耐候性を持っている。 この、従来の防草シートをさらに進化させたのが、次世代防草シート『ネクスト』。従来の防草シートはシートの下から生えてくる雑草に対しては大きな効果を発揮した。しかし、雨や風でシートの上に積もった土などから草が生えてしまうのが課題だった。「新しい防草シートは、仮にシートの上に草が生えてしまったとしても、それがシートに根付かないような工夫を施しています。『下も上も防草』できるのが『ネクスト』です」と、環境機材販売の加藤社長。 業界初、25年以上の耐候性 『ネクスト』の特長の1つは、25年以上使える耐候性。同製品は、JTM G 01準拠による耐候性試験・JIS L 1096による引張試験を行い、業界初となる25年以上の耐候性を確認している。 25年以上使用できることで、草の発生を長期に抑制し、草刈り不要で手間を省くのと同時に、太陽光発電所の管理コストを大幅に削減する。例えば、1回の草刈りに10万円かかるとして、年2回なら20万円。25年なら500万円が不要となる。また、既存の太陽光発電所にも、シートを通路に敷くだけで発電に影響なく下草対策ができ、除草の管理コストを大幅に削減できる。 2つ目の特長は、25年使用できるシートがm2当たり350円という価格だ。一般的な防草シートの場合、耐用年数約3~15年でm2当たり300~800円(2021年6月ネット調べ)となっている。 3つ目の特長は、防草性能。地中から伸びる竹や笹などの硬い植物に貫かれないよう、防草シートには高い貫入抵抗力を持たせるための加工を行っている。ASTM D 4833準拠による貫入試験を行っており、7ミリの鉄心を使い359N(約36kg)という高い貫入抵抗値を測定。さらに従来より薄くなり、m2当たり300gの重量が200gと軽量化している。 「ロール1本が従来の30kgから20kgになることで、持ち運びや施工も楽になります。お客様のなかには、『従来より軽い』部分に興味を持たれて『ネクスト』を採用される方もいます」(加藤社長) 『環境にやさしい』防草シート 傾斜地にある太陽光発電設備の土木工事が土砂崩れ、鉄砲水などの原因となるといった指摘が相次いでいる。 『ネクスト』には、防草のほかに、環境にやさしく豪雨から土地を守り災害を防ぐ機能もある。同製品は、雨水を一定スピードでしか透過させず、豪雨により透過できない余った雨水は、シートの表面を流れて排水桝などに流れる。水の透過率が一定のため、雨水が一時的に大量に染み込むことがなく、豪雨による土砂災害の可能性を減らし、太陽光発電所の安全性を高めることにも役立つ。 環境機材販売が独自に行ったテストでは、3度と5度の斜面角度で30mm、50mm、70mmの雨量の場合、防草シートに浸透する水は雨量が変化しても変わらず、斜面の角度が急になるほど浸透水量が減るという結果が出ている。急斜面でも一定水量以上の水をシートの下の土が含むことがないため、土砂災害などの可能性を減らすことができる。 一方、環境にやさしいという意味では、耕作放棄地に防草シートを敷き、太陽光発電所を建設することで、土地を有効に活用することにも繋がる。雑草を防ぎながら一定量の水を通す防草シートの下では、土は健康な状態を保つ。 同社の浪川 憲司氏は「荒れ放題の平らな耕作放棄地に防草シートを敷いて太陽光発電を建設し、設備の寿命がきたら、草の生えていない綺麗な農地として翌日から食料を作ることができる。未来にわたってみんながハッピーになれる環境にやさしい手法かと思います」と話す。 同社は次世代防草シート『ネクスト』を有効に活用していくことで、日本における再エネ導入の可能性をより広げていくことに貢献する。...

続きを読む

国内最大級の産直アプリ「ポケットマルシェ(ポケマル)」を運営するポケットマルシェ(岩手県花巻市)は11月17日、UPDATER(東京都世田谷区)と連携し、ソーラーシェアリング事業および電力小売事業に参画すると発表した。今後は、農地の上に太陽光発電設備を設置し、電気と食材を同時につくるソーラーシェアリングの推進と、生産者のつくった電気の販売を行う。 生産者のソーラーシェアリング導入を支援 ソーラーシェアリング事業 ポケットマルシェ登録生産者6,100名(2021年11月時点)に対して、営農と同時に発電を行うソーラーシェアリング導入を支援する。具体的には、助成金などに関する情報提供や、ソーラーシェアリングを導入している農家同士のネットワーキングの促進などを行う。 電力小売事業 UPDATER が手がける再生可能エネルギー事業「みんな電力」の取り次ぎとして、個人向けに電気の販売を開始する。食材を直接購入している生産者から、電気も購入することを可能にし、『誰から買っているのか』が可視化された消費行動を後押しする。2022年度中に5,000世帯への導入を目指す。 ポケットマルシェ社は、「電気」を食と同様に、生活に欠かすことができないものとして捉え、つくり手の顔やストーリーが見えることにより、消費者は自らが価値を感じるものを選択し、残していくことが可能になると考えている。地方と都市をつなぐ新たな関係性を構築し、生産者の顔が見えて地方の価値が最大化される社会をつくるため、今回、電力事業への参入を決めた。 同社は現在、6,100名の登録生産者と41万名のユーザを抱える産直アプリ「ポケットマルシェ」を通じて、生産地である地方と消費地である都市、そして生産者と消費者を「食」でつなぐための活動を続けている。 なおソーラーシェアリングとは、農地に支柱などを立てて、その上部に設置した太陽光パネルを使って日射量を調節し、太陽光を農業生産と発電とで共有する取り組み。営農を続けながら、農地の上部空間を有効活用することにより電気を得られるため、生産者にとっては農業経営をサポートするというメリットがあるほか、耕作放棄地の活用にもつながるとして注目を集めている。

続きを読む